|

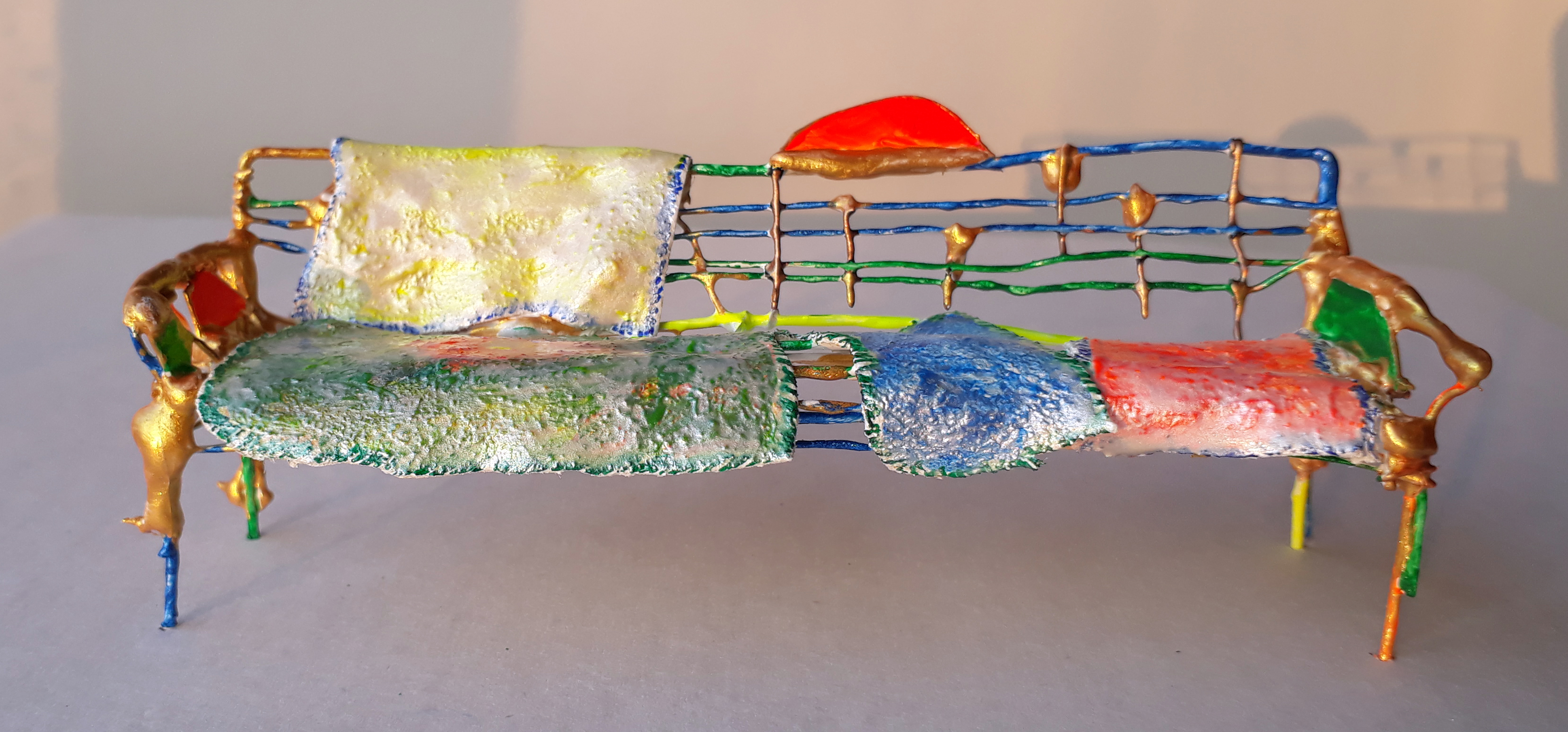

Richard Schindler Kunstbeitrag für ein künstlerischen Kommentar zum sogenannten Kollnauer Kriegerdenkmal 2019 (Entwurf, Auszug)

|

||||

|

KOLLNAUER POINT OF VIEW

A. Ich schlage vor,auf dem Kirchenvorplatz, schräg gegenüber dem NS-Monument eine nutzbare Skulptur in Form einer eigens für diesen Zweck hergestellten und gestalteten Sitzbank aus diversen Materialien (Mixed Media: Metall, Glasfaser, Kunstharz, Auto- und Bootslacken) zu platzieren. Die Bank soll außerhalb der vom Monument selbst vorgegebenen zentralen Blickachse positioniert und so ausgerichtet werden, dass sie den Blick auf den Kirchenvorplatz empfiehlt - ohne dem NS-Monument gänzlich den Rücken zu kehren. Vielmehr erlaubt die Bank den dort Sitzenden einen dezentralen, „schrägen“ Blick auf das NS-Monument. Die Bank ist auf tiefer gelegenen, nicht sichtbaren schmalen Streifenfundamenten montiert. Das vorhandene Bodenpflaster ist entsprechend ergänzt und bedeckt die Fundamente. Die derzeit an dieser Stelle befindliche „Schriftrolle“ aus Corten-Stahl soll an anderer Stelle einen Platz finden (vielleicht gegenüber, links vom Haupteingang der Kirche). Die Bank ist eine Einladung sich zu setzten und zugleich eine Blickempfehlung. Sie kann genutzt werden, um sich darauf fotografieren zu lassen. Wenn es in Reden der NS Einweihungsfeier heißt „An diesen Denkmälern soll sich das Volk versammeln...“ soll sich nach diesem Vorschlag kein Volk versammeln, sondern einzelne oder wenige betrachtend der Geschichte zuwenden ...B. Ergänzend empfehle ich1. zu prüfen, ob die Bezeichnung „Kriegerdenkmal“ beibehalten werden soll oder ob stattdessen vom NS-Monument zu sprechen sinnvoller wäre. 2. zu prüfen, ob der Ausdruck „ Kollnauer-Kriegerdenkmal“ beibehalten werden soll oder ob stattdessen besser vom NS-Monument in Kollnau zu sprechen wäre.3. zu prüfen, ob an diesem NS-Monument auch in Zukunft Tauerfeiern und Kranzniederlegungen stattfinden sollen. 4. zu prüfen, ob eine neue Gedenkstätte mit allen Namen der getöteten und vermissten Kriegsopfer geschaffen werden kann. Dazu schlage ich vor eine Spendenaktion zu starten (die ich gerne unterstütze) um in 1-2 Jahren ca. 60.000 Euro für einen ergänzenden Kunstbeitrag an ganz anderer Stelle zu aquirieren. ZUM KONZEPTGEDANKEN Es geht nicht um die Greul der Naziherrschaft, sondern

um eine artikulierte Stellungsnahme zu deren Anspruch, Gedenken als

angebliche „Heldenverehrung“ zu formulieren. Konkret bedeutet das: dem Farblosen, die Farbe, der Größe, das Kleine, dem Aussschlussverfahren der Symmetrie, die Einladung zur Teilhabe gegenüber zu stellen. Damit unterstützt der künstlerische Beitrag das bisherige Bemühen der Bürgerschaft einen angemessenen, zeitgemäßen und langfristig vertretbaren Standpunkt gegenüber diesem nationalsozialistischen Monument zu finden und ihm eine angemessene Ausdrucksgestalt zu geben. DISKORDANZ

Der Kollnauer Point of View ist einer der Kunst: Um ein Weniges nur aus der sich anbietendenBlickachse des NS-Monuments gerückt, gestattet er im Alltag unserer Lebenswelt einen außeralltäglichen, „schrägen“ Blick auf kulturelle Gegebenheiten (wie das Monument der Naziherrschaft).

Notizen aus dem Arbeitsbuch (III) Statt das NS-Monument aus dem Blick zu räumen, soll es

neu in den Blick genommen werden. Stattdessen bietet der Kollnauer Point of View gelassen Sitzplätze an - einen anderen Blickwinkel, eine andere Perspektive; nicht, wie es sich die Erbauer erdacht, gewünscht und bautechnisch erzwingen, sondern so, dass sich Menschen entscheiden können, ob sie stehen oder sitzen und sich Zeit nehmen wollen. Bänke sind in der Nähe von Kirche und Rathaus viele. Die vorgeschlagene Bank-Skulptur gesellt sich dazu, nimmt aber zugleich in stilisierter barocker Gestalt Kontakt zum Kircheninnenraum auf. Sie ist gegenüber dem NS-Monument das ganz Andere eines „Kriegerdenkmals“, „Heldendenkmals“. Es akzentuiert den Kirchenvorplatz mit einem Lichtpunkt. Gegenüber dem Trostlosen des NS-Monuments, das Nachdenkliche und Hoffnungsfrohe.Gegenüber der Farblosigkeit, die Farbigkeit, bezogen aus dem Innenraum der Kirche. Gegenüber dem visuellen Gebrüll des NS-Monuments, die Stille, gegenüber der statuarischen Starre, verspielt bewegte Linien. Notizen aus dem Arbeitsbuch (IV) Die Bank-Skulptur ist Einladung zu ruhen, sich Zeit zu nehmen und zugleich Blickempfehlung. Von hier lassen sich der Kirchenvorplatz, die Menschen, die dort verkehren und (den Blick seitlich gewendet) das NS-Monument betrachten. In gelassen ruhender Sitzhaltung bietet sich dem nüchternen Blick die historisch gewordene Ausdrucksgestalt eines Monuments, dessen ideologischer Hintergrund und emotionale Verfasstheit uns nicht mehr entspricht. Während das NS-Monument sichtbar wohl kalkuliert plaziert ist, steht die Bank-Skulptur idealerweise gänzlich unvermittelt da. Ohne Sockel, nüchtern, auf dem Boden der Tatsachen, scheint sie unmotiviert, ohne erkennbaren Grund über Nacht dort abgestellt - wie Sperrmüll. Einfach da, irgendwie exterritorial und doch ganz alltäglich nah. (vgl. Benjamin Aura)

Ausführliche Begründung Man möchte diesen Restbestand nationalsozialistischer Herrschaft nicht sehen. Wir empfinden ihn abstoßend und deprimierend. Verständlich, dass gefühlte Abscheu, dass Nein und Widerwille gegenüber diesem Sperrmüll der Geschichte zu der Idee führten, das NS-Monument hinter einem Wandschirm verschwinden zu machen. Aber das ist – wie bald erkannt war - kein verantwortbarer Umgang mit Resten kollektiver Vergangenheit.Man möchte diesen Überrest menschenverachtender Herrschaftsideologie auch nicht (täglich) an diesem Ort - im historischen Ortskern - sehen. Man könnte auf die Idee verfallen, ihn abzubauen und an anderer, wenig prominenter Stelle zu entsorgen (wie mit zahllosen Stalin- und Leninstatuen geschehen). Aber die Kontextualisierung des NS-Monuments, seine unmittelbare Nachbarschaft zur Kirche und in der Nähe zum Rathaus, seine städtebauliche Platzierung in der Ortsmitte, ist implizit Bestandteil faschistischer Praktik. Dieses Setting zuerst macht deren Charakter sichtbar.Ob ausdrücklich so gedacht, oder unbewusst so geworden: Das nationalsozialistische Monument in Kollnau ist von perfidem Charakter. In geradezu unverschämt aufdringlicher Weise, nämlich in unmittelbarer Nähe zum Kirchengebäude, artikuliert es einerseits lautstarken Widerspruch zur Kirche und dem christlichen Glauben (das dokumentiert die Ablehnung des Pfarrers Eduard Trabold gegenüber der von den Nazis zu verantwortenden Ausdrucksgestalt des Monuments; und objektiv: wer von Brücke und Rathaus herkommt, geht direkt auf das NS-Monument zu und lässt die Kirche tendenziell links liegen; wer zentral auf den Kircheneingang zugeht, ist notwendig der Blickablenkung durch das Aufmerksamkeit heischende NSMonument ausgesetzt). Während es also einerseits Widerspruch artikuliert, nimmt das Monument andererseits und eben dadurch, nämlich in unmittelbarer Nähe zur Kirche (dem örtlichen geistigen Machtzentrum) und in Nähe des Rathauses (dem örtlichen politischen Machtzentrum) deren historisch gewachsene Autorität in Anspruch. Das NS-Monument widerspricht abendländischen kulturellen Werten gerade dadurch, dass es deren Würde für sich in Anspruch nimmt. Es tötet, indem es fremde Autorität wie Blut saugt. Es zerstört, indem es bestätigt.Positionierung, Ausrichtung und Ausgestaltung der vorgeschlagenen Bank-Skulptur thematisieren diesen Zusammenhang: Die Bank-Skulptur steht dem NS-Monument gegenüber, ist aber auf den Kirchenvorplatz ausgerichtet und nimmt (durch Farbgestaltung und barocker Formgebung) unmittelbar Bezug zum Innenraum der Kirche (nicht nur, wie das NS-Monument eindimensional). Der böse Charakter eignet dem Setting und dem NS-Monument selbst. Er reflektiert sich in der prekären Frage, wie man damit umgehen soll. Denn in gefühlte Abscheu gegenüber diesem Rest unserer kollektiven Vergangenheit mischt sich (für manche Menschen) das Gefühl, dass zu guter Letzt doch auch etwas Richtiges darin steckt: das Gedenken an die Opfer der Gewalt. Totengedenken ist ein zutiefst menschliches Anliegen. Es ist menschlich, trauernd und ehrend der Toten zu gedenken, die durch Unfall und Gewalt der Gemeinschaft entrissen wurden. Das Anliegen findet in verschiedenen Kulturen und zu unterschiedlichen Zeiten verschiedenen Ausdruck. Deshalb ist zu unterscheiden, das Anliegen einerseits und dessen Ausdrucksgestalt andererseits. Während das Anliegen immer nachvollziehbar und respektabel ist, ist der Ausdruck, den das Anliegen findet, dies nicht immer.In Anschauung des sogenannten „Kollnauer Kriegerdenkmals“ selbst (1) und in der dazu geführten öffentlichen Debatte (2) kann deutlich werden:Das fortgesetzte Bemühen um ein angemessenes Verständnis, das Ringen um entsprechenden Umgang verdankt sich der (immer gegebenen) Verschränkung von menschlichem Anliegen einerseits und seinem vorliegenden Ausdruck andererseits. Während das Anliegen des Gedenkens der Toten zu Recht bis heute fortbesteht, ist die Ausdrucksgestalt, den es mit dem NS-Monument gefunden hat, zunehmend inakzeptabel geworden.Dies im Wesentlichen mit zwei benennbaren Gründen. 1. Mit der Ausdrucksgestalt des „Kollnauer

Kriegerdenkmals“ ist das fundamentale menschliche Anliegen des

Totengedenkens umgebogen zu Heldenverehrung: den namentlich genannten

Opfer faschistischer Gewalt ist (ungefragt) eine unangemessene Rolle

zugeschrieben. 1. Bei dem NS-Monument handelt sich nicht um ein Kriegerdenkmal, nicht, wenn der gefallenen (und vermissten) Soldaten gedacht werden soll. In der vorliegenden Ausdrucksgestalt des NSMonuments geht es nicht um die Ehrung der Toten, sondern um die Definition ihres Sterbens als Helden im Sinne der NS-Ideologie. Dass es sich um eine ehrenvolle Würdigung der Toten handele, ist sichtbar bloße Behauptung und Propaganda. Die vom Arbeitskreis festgestellte „Verfehlung“ des Gemeinderates besteht demnach nicht darin, dass man versäumt hat das „Kriegerdenkmal“ zu vernichten. Sie besteht genauer darin, dass man es als Ehrenmal missverstanden hat: Das Architektur-Monument wurde nach Ende des zweiten Weltkrieges und trotz (oder wegen?) seiner martialischen, großtuerischen Geste kurzerhand (in Ermangelung einer besseren Alternative?) noch einmal in Anspruch genommen und durch Hinzufügung der Namen von Verstorbenen und Vermissten in seiner menschenverachtenden Ausdrucksgestalt aktualisiert und bestätigt.Deshalb gilt es auch zu bedenken, inwieweit Trauerfeiern und fortgesetzte Kranzablage an diesem Ort demselben Irrtum aufsitzen und das Ungewollte ungewollt bestätigen. Es sollte ausdrücklich bedacht werden, in wieweit damit implizit auch die (dominante) Ausdrucksgestalt des Monuments akzeptiert und gutgeheißen wird. Während mein Kunstbeitrag ausdrücklich zu Interaktion und Nutzung einlädt, sollte umgekehrt bedacht werden, ob eine zukünftige Inanspruchnahme des Nazi-Monuments als Gedenkstätte möglich ist. Denn tatsächlich haben erst Denkmalschutz und die beidseitigen Informationstafeln das NSMonument in einen vertretbaren Abstand gerückt – wohingegen eine gleichzeitige Kranzablage es wieder in die jeweilige Gegenwart holt. Wie also soll man sich gegenüber einer Sache verhalten und positionieren, die nur zum Teil richtiges meint und es zugleich auf unerträgliche Art und Weise zum Ausdruck bringt? Wie kann das eine bewahrt werden, ohne das andere in Kauf zu nehmen? Eine Entscheidung indes ist bereits gefallen: Was die nationalsozialistische Partei „Kriegerdenkmal“ nennt, ist unter Denkmalschutz gestellt. Damit hat die Denkmalschutzbehörde das „Kriegerdenkmal“ tendenziell der alltäglichen Verfügung entzogen. Denkmalschutz bedeutet historische Distanz zu akzeptieren und sichtbar zu machen. Unter Denkmalschutz gestellt, wird das Objekt ausdrücklich als ein Beleg dafür verstanden, wie Menschen sich selbst, politische Ereignisse und Geschichte einmal verstanden haben. Als Schutzgut des Denkmalamtes ist es zuallererst Zeugnis einer vergangenen Kultur. Es ist Monument und Nachlass nationalsozialistischer Herrschaft. Diesem Umstand wäre sprachlich gerecht, nicht länger von „Kriegerdenkmal“ (das es nachweislich nicht ist), sondern vom NS-Monument zu sprechen und damit dem Sprachgebrauch seiner Erbauer nicht weiter zu folgen.Zugleich wäre damit das besitzanzeigende „ Kollnauer Kriegerdenkmal“ vermieden. Es ist nicht unmittelbar einsichtig, warum man einerseits der Ausdrucksgestalt dieser Erbschaft widerspricht und sie andererseits durch die Bezeichnung „Kollnauer Kriegerdenkmal“ implizit als Kollnauer Eigentum akzeptiert. Eines ist, das Monument als Zeugnis unserer Vergangenheit zu bewahren, ein anderes, es als unser „Kollnauer Kriegerdenkmal“ anzunehmen (wo es doch seit seiner Errichtung zumindest von Seiten der Kirche auch als Nötigung empfunden wurde). Angemessen scheint mir allein vom NS-Monument in Kollnau zu sprechen.Gegen den Gebrauch des Teilausdrucks „Krieger“ spricht zwischenzeitlich auch der Umstand, dass sich Anhänger des IS (in Abgrenzung zu bezahlten Soldaten – und übrigens zum Leidwesen vieler Militärs) Kämpfer und Krieger nennen.Nicht zuletzt deshalb verfängt auch der an sich schöne Gedanke nicht, dem NS-Monument zum Beispiel eine „Trauernde“ hinzuzufügen. Hinzufügungen, auch wenn sie dem Gegebenen widersprechen oder ihm das offensichtlich Fehlende nachtragen, bestätigen auch immer das, wogegen sie demonstrieren. Selbst die Nutzung des „Kriegerdenkmals“ als Spielpartner oder Kulisse für Theater oder Performances bestätigt es im Sinne der Erbauer – fataler Weise noch und selbst im Widerspruch. Was auch immer man „damit“ macht, jeder Umgang aktualisiert dessen Ausdrucksgestalt. Was daher allein angemessen scheint, ist: das Monument dem unerschrockenen, geduldigen und genauen Blick, dem schrägen Blick, der dem Angebotenen nicht auf den Leim geht, auszusetzen und eben dazu einzuladen - indem die Möglichkeit dazu geschaffen wird. Denn eine bildkünstlerische Ausdrucksgestalt wird beides in sich schließen müssen: sowohl den Widerspruch, der sich gegenüber der Ideologie und dem Handeln jener Zeit gefühlsmäßig regt, als auch den Appell, den Sachverhalt denkend, in reflektierender Distanz zu betrachten (das ist Denkmalschutz mit anderen Mitteln). Um aber dem Ritus und dem Totengedenken Genüge zu tun – ohne zugleich die nationalsozialistische Ausdrucksgestalt zu bestätigen – sollte darüber nachgedacht werden, an geeignetem Ort eine neue Gedenkstätte (mit den Namen der Kriegsopfer, der Toten und Vermissten) zu schaffen, an dem der Kriegsopfer in Würde gedacht werden kann. Denkbar ist die Fortsetzung der bisherigen bürgerschaftlichen Initiativen zum Beispiel in Form einer Spendenaktion, um die notwenigen Finanzmittel gemeinschaftlich zu akquirieren. Eine Aktion, an der ich mich gerne beteiligen würde. Schließlich sollten auch die Kirchenvertreter bedenken, in wieweit sie sich durch finanzielle Beteiligung präzise und sichtbar distanzieren.

|